الدين العام.. بين تفسير المسار وتحمّل نتائجه

قرأت باهتمام مقال دولة رئيس مجلس الوزراء حول مسار الدين العام، وما حمله من رسائل متعددة، بعضها موجّه للرأي العام في محاولة لاحتواء قلق مشروع لدى المواطنين، وبعضها الآخر مخصّص لدوائر الخبراء والمهتمين بملف الدين، لا سيما الأصوات التي انتقدت إدارة هذا الملف خلال السنوات الأخيرة.

وفي الواقع، يفتح المقال نقاشًا مهمًا حول كيفية قراءة الأرقام الاقتصادية: هل يكون التركيز على لحظة الذروة في حد ذاتها، أم على اتجاه الحركة عبر الزمن؟ غير أن أهمية هذا النقاش لا تنبع من زاويته التحليلية فقط، بل مما يترتب عليه من أحكام تتعلق بجودة النمو، ونتائج السياسات الاقتصادية، وانعكاساتها الفعلية على الاقتصاد والمجتمع.

فالسؤال الجوهري لا يتعلق بالأرقام في ذاتها، بقدر ما يرتبط بما تكشفه عن نموذج الإدارة الاقتصادية، وعن مدى قدرته على تحويل التمويل والدين إلى نمو مستدام ذي أثر ملموس.

حين يتحول التفسير إلى بديل عن المساءلة

يقدّم المقال الحكومي قراءة متماسكة لمسار الدين، ساعيًا إلى نقل النقاش من لحظة الذروة إلى اتجاه الحركة، ومن الرقم المجرد إلى السياق الأشمل الذي تشكّل فيه هذا المسار، وفي ظاهره، يبدو هذا الطرح أكثر نضجًا من خطابات سابقة اختزلت القضية في تبريرات سريعة أو أرقام انتقائية.

غير أن الإشكالية لا تكمن في دقة التفسير بقدر ما تكمن في الدور الذي يُطلب من هذا التفسير أن يلعبه، فحين يُقدَّم الشرح بوصفه خاتمة للنقاش لا مدخلًا للمساءلة، يتحول التحليل من أداة تقييم إلى أداة تبرير، ويُعاد تقديم المسار القائم باعتباره نتيجة حتمية للظروف، لا ثمرة لاختيارات اقتصادية جرى اتخاذها وإدارتها عبر سنوات.

الدين كمرآة لإدارة الاقتصاد لا كقضية تقنية

الدين العام، في جوهره، ليس مسألة محاسبية أو فنية معزولة، بل انعكاس مباشر لطريقة إدارة الاقتصاد. صحيح أن الصدمات الخارجية التي أشار إليها المقال حقيقية ولا يمكن إنكار أثرها، لكن الاقتصادات لا تُقاس بقدرتها على تجنب الصدمات، بل بمدى جاهزيتها ومرونتها في التعامل معها.

وحين تتحول كل صدمة إلى قفزة في الدين، فهذا لا يعكس فقط شدة الظرف، بل يكشف حدود النموذج الاقتصادي القائم، ويقربنا من تشبيه اقتصاد "الطائرة الورقية" يفتقر إلى محركات داخلية كافية، فيظل شديد الحساسية للرياح الخارجية مهما تغيّر اتجاهها.

كما أن الدعوة للحكم على الاتجاه لا على اللحظة تظل صحيحة من حيث المبدأ، لكنها تصبح إشكالية حين لا تُدعّم بنتائج ملموسة على مستوى جودة النمو، فالاتجاه لا يُقاس بالخطاب، ولا بإعادة توصيف الأدوات، بل بقدرة الاقتصاد على توليد قيمة مضافة، وامتصاص الصدمات دون تحويلها تلقائيًا إلى ديون وضغوط معيشية ممتدة.

إدارة الدين: تقدم فني لا يُعادل تحولًا اقتصاديًا

يولي المقال اهتمامًا واضحًا بتحسين إدارة الدين من حيث إطالة آجال الاستحقاق، وتحسين الهيكل، واستخدام أدوات مثل مبادلة الديون، ولا شك أن هذا يمثل تقدمًا إداريًا يُحسب للحكومة.

غير أن الخلط يبدأ حين يُقدَّم هذا التقدم بوصفه دليلًا على تحول اقتصادي أعمق، فإدارة الدين، مهما بلغت كفاءتها، لا تصنع نموًا بذاتها، بل تشتري وقتًا، والقيمة الحقيقية لا تكمن في شراء الوقت، بل في كيفية استثماره.

وحتى الآن، لا تشير المؤشرات إلى أن هذا الوقت استُثمر بالقدر الكافي لإعادة بناء محركات نمو إنتاجية قادرة على تعويض كلفة الاقتراض، فمؤشرات الإنتاجية، والابتكار، والتحول التكنولوجي، والعائد طويل الأجل على الاستثمار العام، لا تزال أقل من مستوى الالتزامات التي تولدت عن تمويل هذه الاستثمارات، وهو ما تؤكده دراسات المضاعف الاقتصادي.

ومن ثم، لا يكون السؤال: هل نحتاج بنية تحتية؟ بل: هل أُديرت هذه الاستثمارات بطريقة تعظم أثرها الاقتصادي وتُبرر كلفتها التمويلية؟

السياق الدولي.. عامل مهم لا مظلة شاملة

يحمل المقال جزءًا معتبرًا من المسؤولية للسياق الدولي، وهو تحميل جزئي صحيح، لكنه يصبح إشكاليًا حين يتحول إلى مظلة تفسر كل النتائج. فالدول التي واجهت الصدمات ذاتها لم تخرج جميعها بنفس المسار، والاختلاف لم يكن في حجم الصدمة بقدر ما كان في نموذج الإدارة.

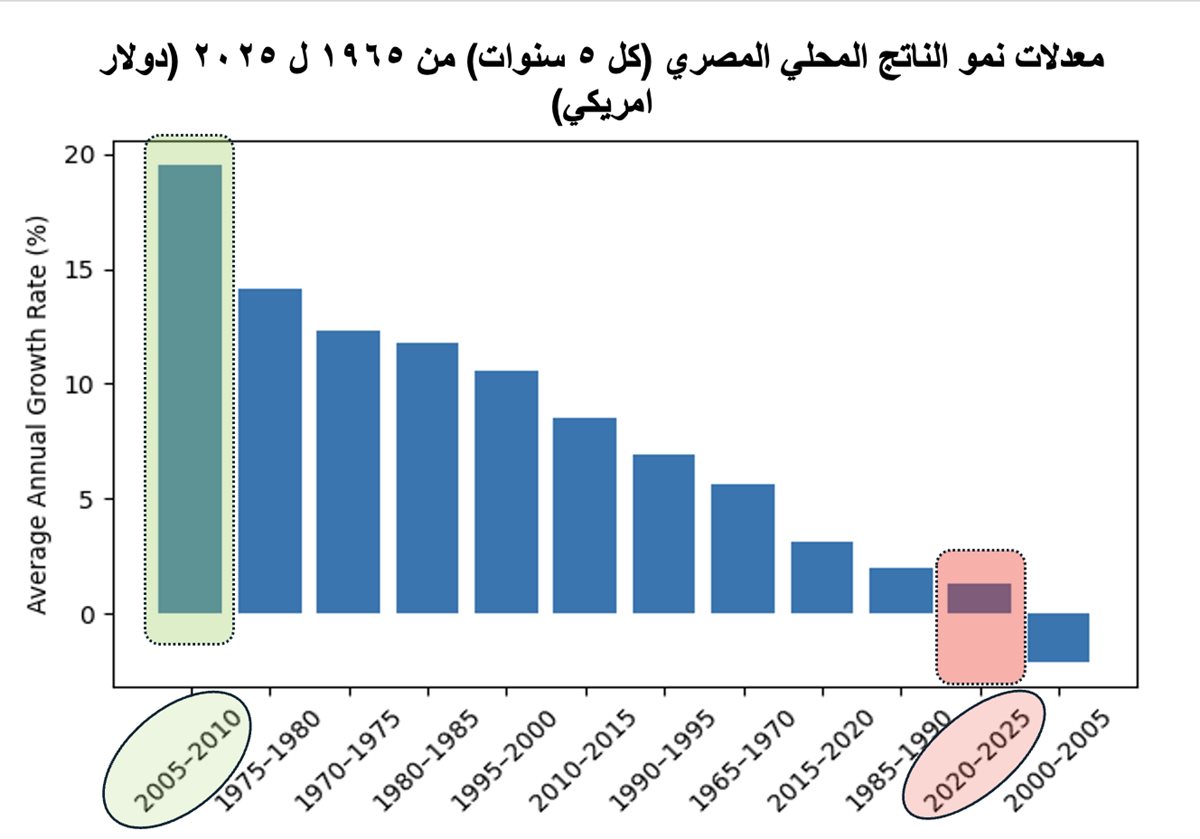

ويكفي هنا التذكير بأن الاقتصاد المصري نفسه واجه خلال أزمة 2008–2009 صدمة مالية عالمية شديدة الحدة من حيث انكماش السيولة وتراجع الطلب، ومع ذلك لم تنعكس تلك الأزمة في انفجار مماثل في الدين العام أو تآكل واسع في النمو، بل تُظهر بيانات النمو أن العقد الممتد من 2005 إلى 2010 كان من أفضل الفترات أداءً منذ الستينات، ما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول أسباب اختلاف النتائج في آخر 5 سنوات رغم تشابه وربما تفوق حدة الصدمات الخارجية.

هذا التباين لا يمكن تفسيره بالسياق الدولي وحده، بل يشير بوضوح إلى دور حاسم لاختيارات إدارة الاقتصاد، وتحديد دور الحكومة بين التنظيم والاستثمار، وكيفية توظيف الاقتراض كأداة مؤقتة لا كبديل دائم، كما أسهم تراكم الدين في خلق اختلال مالي هيكلي، انعكس في استحواذ خدمة الدين على نحو 65٪ من استخدامات الموازنة، بما قيّد الحيز المالي المتاح، وقلّص مرونة السياسة المالية، وترك أثرًا سلبيًا ممتدًا على جودة الخدمات العامة ومستويات المعيشة.

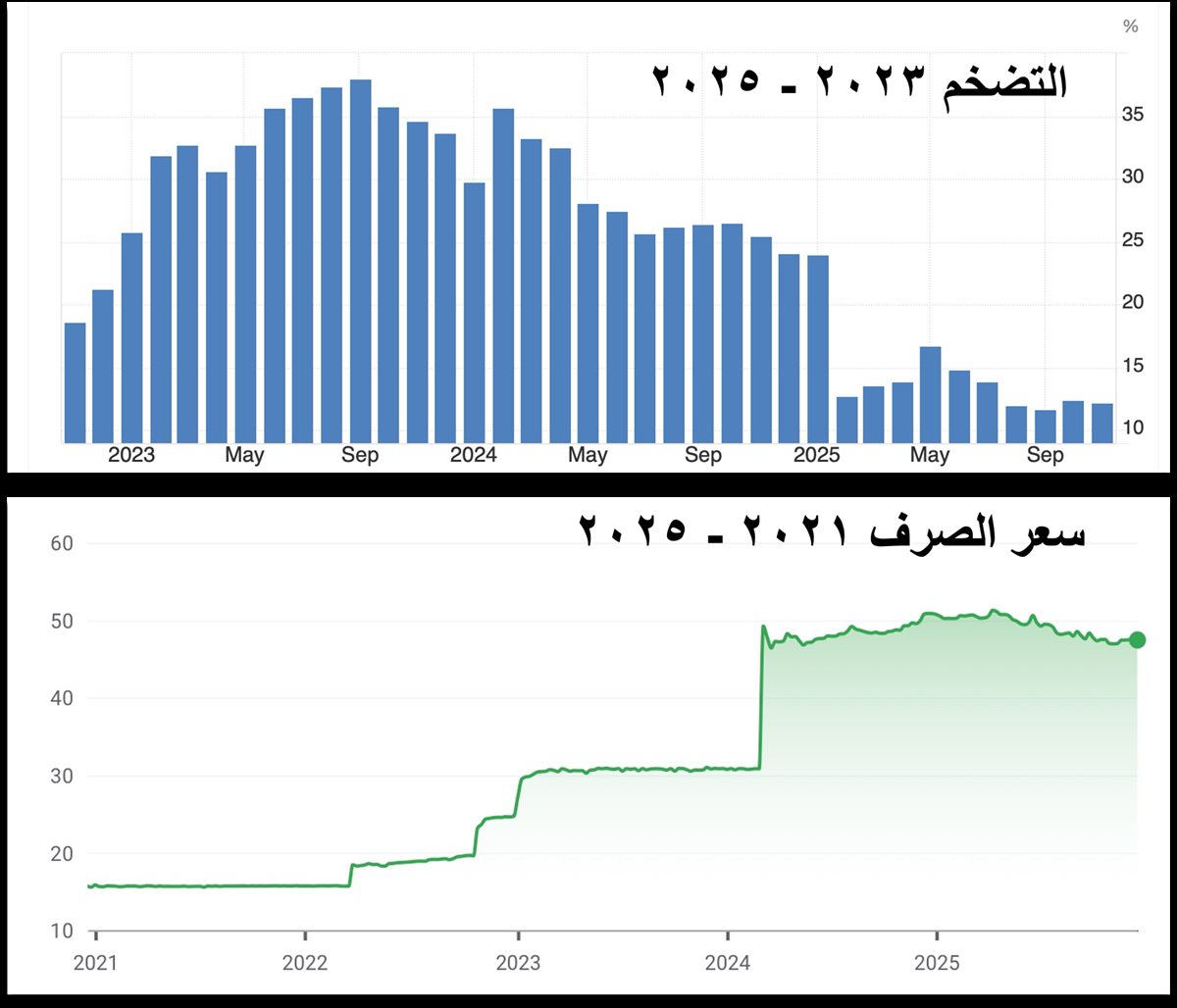

حيث لا ترجح البيانات وجود تأثير ملموس على المدى القصير والمتوسط للإنفاق الحكومي في مصر سواء على الاقتصاد الكلي أو على التشغيل وبالنظر للتابعات الأخرى من تضخم مُضاعف وتدهور في العملة المحلية فيتضح وجود تأثير سلبي على جودة الحياة.

حين تظهر كلفة المسار في المؤشرات المعيشية

وتجدر الإشارة إلى أنه يُحسب للسردية الوطنية للتنمية أنها تمثل أول محاولة جادة لتأطير إدارة الاقتصاد الكلي خارج منطق إدارة المشروعات المنفصلة، والانتقال إلى إطار يربط بين النمو وجودته، والاستدامة، والأثر الاجتماعي.

وتكتسب لهذه القراءة وزنًا إضافيًا عند النظر إلى المؤشرات المعيشية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، فوفق بيانات جودة النمو، تبلغ نسبة السكان غير القادرين على تحمّل نظام غذائي صحي نحو 38.4%، وهو مؤشر يصعب التوفيق بينه وبين خطاب التحسن التدريجي والاستقرار.

وتزداد دلالة هذا الرقم في ظل محدودية نشر بيانات الفقر بشكل منتظم، ما يجعل مؤشرات القدرة على تحمّل الغذاء أحد البدائل القليلة المتاحة لقياس الأثر الاجتماعي الفعلي للسياسات الاقتصادية، وهذه المؤشرات لا تعكس نقصًا في الموارد بقدر ما تكشف فجوة في تحويل التمويل والدين المتراكم إلى تحسن ملموس في معيشة الأسر.

نحو إدارة اقتصادية لا إدارة مشروعات

ولا يتطلب تصحيح المسار تبنّي حلول جذرية أو القفز خارج الواقع، بقدر ما يستلزم الانتقال من إدارة المشروعات إلى إدارة الاقتصاد، فالتحدي لا يكمن في حجم الإنفاق أو عدد المشروعات، بل في مدى ترابط السياسات وقدرتها على تحسين الإنتاجية، وتعزيز التنافسية، وتقليل هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات، ومن هنا يبدأ المسار البديل: بتراجع تدريجي لدور الدولة كمستثمر مباشر ممول بالاقتراض، وعودة دورها كمنظم ومحفّز، مع توجيه الاستثمار العام نحو القطاعات الأعلى أثرًا على القيمة المضافة والتشغيل، وربط الإنفاق الرأسمالي بزيادة إنتاجية العمل لا بتراكم الأصول.

ويفترض هذا التحول وجود إطار تخطيطي اقتصادي واضح ومُعلن ولنقل "السردية الوطنية"، تُدار من خلاله السياسات لا المشروعات، وتُقاس نتائجه عبر مؤشرات مترابطة تُنشر دوريًا بشفافية، تربط بين الدين والنمو، وبين الاستثمار والإنتاجية، وبين الاستقرار المالي ومستويات المعيشة، فغياب هذا الإطار يحوّل النقاش إلى جدل تفسيري، ويُجبر المسؤول التنفيذي على الدفاع بالمقالات بدل أن تتحدث المؤشرات عن نفسها. أما حين تُدار السياسات ضمن إطار قابل للمتابعة والمساءلة، تصبح الأرقام انعكاسًا لتحسن محسوس في حياة الناس، لا موضوعًا دائمًا للتبرير.

وفي النهاية، لا تكمن الإشكالية في الدين ذاته، ولا في محاولة تفسير مساره، بل في الاكتفاء بالتفسير بوصفه نهاية للنقاش، فتحسين إدارة الدين خطوة ضرورية، لكنها لا تعوّض غياب التحول الهيكلي في نموذج النمو، كما أن الاعتراف بالضغوط لا يكفي ما لم يصاحبه تغيير حقيقي في الخيارات التي أنتجتها، فالدين ليس قدرًا محتومًا، بل نتيجة قرارات. والوقت الذي تم شراؤه بالاقتراض لا تبرره اللغة، بل تبرره النتائج.

وما نحتاجه اليوم ليس سردًا أكثر إقناعًا، بل مسارًا مختلفًا، مسارًا تستطيع الأرقام نفسها أن تدافع عنه دون الحاجة إلى شروح مطوّلة، لأن أثره سيكون واضحًا في جودة النمو، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وتحسّن فعلي في حياة المواطنين.